水害や地震に強い家づくりーNEW 2021.8.20

岡山 倉敷で住宅・建築の設計をしている-建築家の設計事務所ー宇川建築計画事務所です。

最近は異常気象による水害被害や巨大地震ー南海トラフ巨大地震など に対応できる

「水害や地震に備えた家づくり」を基本にしています。

令和6年度実績 耐震診断17件 補強計画9件 補強設計工事5件 岡山市補助制度あり

岡山市内でもハザードマップで洪水や内水(ないすい)水害被害を想定されているエリアは広くあります。

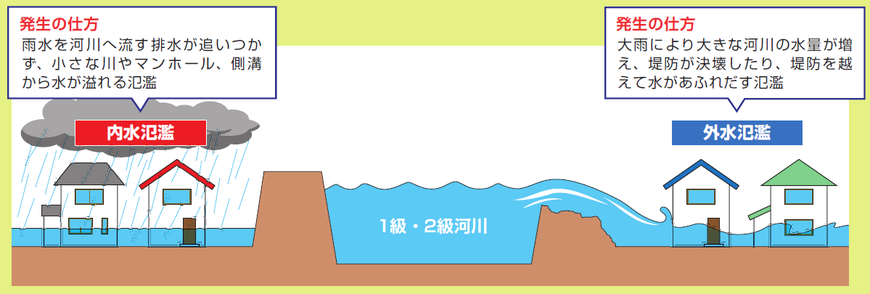

水害・内水氾濫編. 水害・内水氾濫編. 内水氾濫とは. 市街地などに短時間で局地的な大雨が降ると、下水道や排水路が水をさばききれなくなり、溢れだした雨水が建物や土地、道路などを水浸しにすることがあります。これが内水氾濫です。

住宅の建つ市街地では多くのリアが、0.5~1Mぐらいの浸水が発生します。大きな河川の近くなどエリアによれば1M以上の浸水する場所もあります。

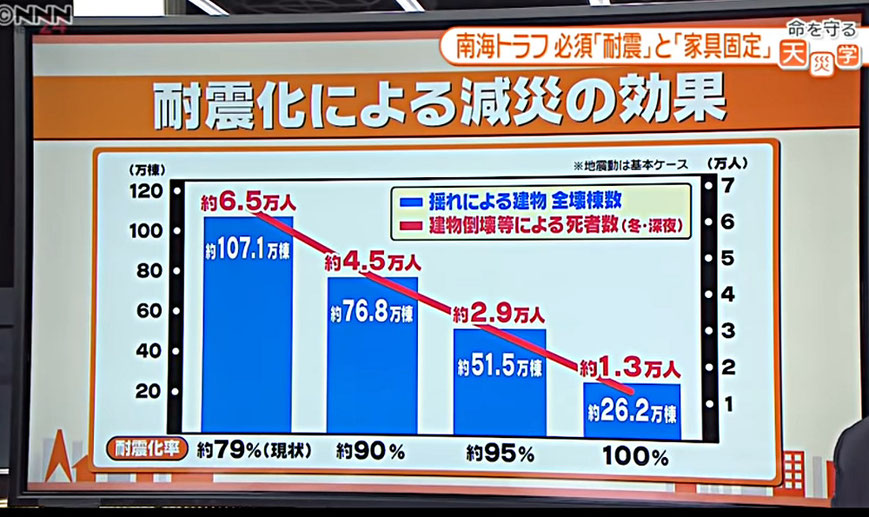

徹底解説 最悪の被害想定 南海トラフ巨大地震 日テレNEWS

多くの学者が2030年以後に南海トラフ地震が来ると予想されていますが、2030年より早くなるかもしれないと警告。

「命を守る対策」が急務になっています。

南海トラフ地震の被害想定ー東海から四国の広い範囲になり、日本の産業・経済の中心地に発生する。

全国の4割で電気・ガス使えなくなる。高知県では津波は高さ30M超えが予想される。

日本は四つのプレートの上にあり、日本列島は年間5cm東(アメリカ)側に移動しているのでプレートに歪が起こり地震が定期的に発生する。

住宅の耐震化をすると、建物の倒壊 死者数が少なくなる

木造住宅の耐震性能を高めよう 京都大学丸の内セミナー「木造住宅の耐震性能の見える化」 京都大学生存圏研究所 の中川貴文准教授

近年の大地震による木造住宅の甚大な被害により、木造住宅の耐震性能があらためて注目されるようになりました。

最近はこの研究分野においては、振動台を用いた実大実験や数値解析が数多く実施され、地震動時の木造住宅の挙動に関する多くの知見が得られています。

京都大学生存圏研究所 の中川貴文准教授は、これらの知見を活用し、木造軸組構法住宅の建物全体の大地震時の損傷状況や倒壊過程をシミュレートする数値解析プログラム(wallstat:ウォールスタット)の開発を行い、「木造住宅はどれぐらい耐震性を持てば良いか」提唱しています。

大きな地震による住宅の全壊棟数 と 建築基準法の法令改正

建築基準法が改正された2000年以後に建てられたでも、東日本大震災や熊本地震でも多数の住宅が全壊しています。

「今住んでいる木造住宅でも南海トラフ巨大地震に耐えれるか?」耐震性のチェックをし、耐震補強が望まれます。

住宅のタテ・ヨコの方向に地震に耐える壁がないと、弱い方向に傾く、または倒壊します。

細長い間取りの住宅、二間続きの広い部屋のある住宅、南面に大きな窓がある住宅は注意が必要です。

下は 阪神大震災で被災した横方向に耐力壁が少ない住宅例ー被災後改修工事で復旧はできない

木造住宅の耐震診断では、住宅の耐震性能を表す構造評点を診断します。

1.0ー今の建築基準法の耐震強度 建てられている多くの住宅で、この評点は関東大震災を基準にし震度6程度では、なんとか住宅は倒れなく、命は助かるレベルです。震度7や二度目におおきな地震が来ると倒壊の危険性があります。

1.25ー1.0の0.25強い住宅 耐震性能2級レベル

1.50ー1.0の0.25強い住宅 耐震性能3級レベル 熊本地震の調査では二度目の地震にもほぼ耐えました。

2025年 建築基準法が改正され、太陽光発電パネルを屋根に載せた住宅では1.50の強度が求められます。

京都大学丸の内セミナー「木造住宅の耐震性能の見える化」セミナー

中川先生の開発した解析プログラムで検証ー同じ間取りで阪神大震災の揺れで検証

評点1.5なら倒壊はしないが、それ以下なら倒壊する可能性がある。

この結果 「新築住宅は耐震等級3」を目指す。

今 住んでいる木造住宅は、「耐震診断」をして1.5以上の「耐震補強」を行う。

2021年8月の豪雨・大雨が長期間各地に発生

今年は例年と異なりめずらしく、8月の11日から20日すぎまで長期間、線状降水帯と前線が停滞し、九州など西日本を中心に全国各地で大雨・豪雨になりました。

ますます進む地球温暖化により、経験のない豪雨が毎年やって来る。

北には冷気が南には高気圧が停滞し、その間に南からの湿気を含んだ空気が北上し続け大気の川が発生し、長期間豪雨になりました。

そのため全国20府県で住宅など5000棟にもなる水害被害を受けました。この異常気象は今年のみでなく、九州では毎年水害被害を受けたエリアもあります。気象専門家によると、これからはこうした異常気象ー水害・豪雨 は毎年、どこでも発生すると警鐘しています。

平成30年の西日本豪雨のときのように各地で床上浸水・床下浸水の様子が毎日テレビで放映されました。

年は「内水被害ーうちみず」と「土石流」の言葉をテレビでよく耳にしました。

豪雨により大きい河川の水かさが増すと、エリアの川や水路から排水できなくなり、氾濫したり下水のマンホールから水が溢れ、道路や宅地がが冠水し、建物では床上浸水や床下浸水が発生します。

各行政ではハザードマップで内水被害の想定アリアを発表しています。

岡山市内の内水被害エリアマップ 西日本豪雨後の全面改訂したマップー着色エリアが内水被害想定エリアで、市内の広い範囲で冠水します。

道路や宅地が潅水すると、気がつかないうちに建物の床下に水が入ってきます。床下に水が滞留すると健康を害するカビの原因になります。また床上浸水になると復旧に期間や費用が多くかかります。西日本豪雨で被害を受けた住宅の多くは1階を全面改修になりました。

内水の浸水の被災例

私の事務所も平成23年9月の台風により、事務所内が床上浸水の被災を受けました。

築後25年間、床上浸水までなることなかったが、その後 毎年床上浸水になります。

平成23年9月の台風による床上浸水

サンプルの木片が浮遊

毎年、大雨になると床が低いトイレ周りから水が入ってきますー原因:コンクリートの打継部から浸水。

地面から雨水が上がると、気がつかないが基礎内部はこのように水が入っていると推測する。

常時 水が浸入した基礎内部、湿気がたまりシロアリが発生しました。

密閉された基礎内部は木は腐り、常にこのようになっていると想定します。

そこで豪雨に備えて改修をしました。

改修工事

改修工事完成ー床をタイル貼りにして一段高くする。棚は足をつけて上げ、無垢の木で棚を創る。

以後、毎年1回か2回豪雨が来ると、この床タイル面より下まで浸水はあります。

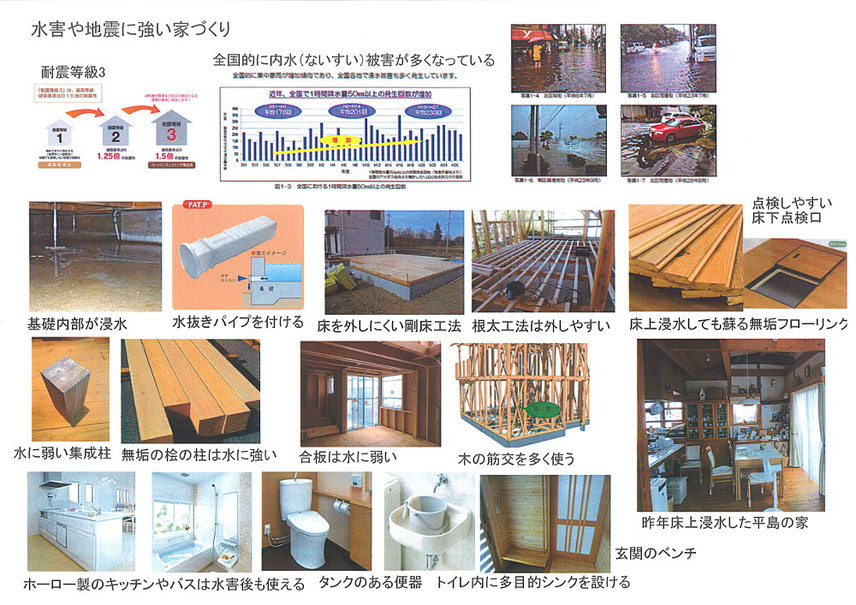

これからは「水害や地震に強い家づくり」

「水害や地震に強い家づくり」の設計例

基礎内部に冠水をした場合、床のカビの発生を防ぐため、まず床下 基礎内部の水を排水することを急ぎます。豪雨なるとしばらく一体は停電になることがあり、水中ポンプで基礎内部の水を排水することができません。

そこでこの住宅では、基礎の四方に手動で水抜きできるパイプを埋設しています。

敷地内に水が押し寄せると基礎の立ち上がりのコンクリート継目の隙間から、基礎の内部に水が侵入ことが多いです。そのため、水が基礎内部に入らないよう基礎のコンクリート打設前に、止水テープを取付けます。また シロアリの侵入も防げます。

ハザードマップで内水浸水の想定されるエリアでは、地球温暖化の影響で、豪雨など異常気象が日常的に発生する現在、常に床下に浸水や豪雨の場合は床上浸水が起こります。

これからの住宅では、床下浸水や不運にも床上浸水に見舞われた場合、復旧のしやすいように「水害に強い家づくり」が欠かせません。

・地面に雨水が貯まるようになると、基礎のコンクリートの継目から床下に雨水が侵入します。

床下に雨水が貯まると、カビが発生したり、床下の木部が腐ります。

そこで、基礎内部に雨水が入らないように、基礎内部に「止水テープ」を入れます。

もし基礎に雨水が入った場合、直ぐに水を排出できるように、建物の外周に水抜きパイプをつ けます。

・いつでも、どこからでも床下を点検しやすいように、床下点検口を多く設けます。

・床上浸水した場合、一刻も早く雨水を排出することが重要です。排出後は床下を水洗いして、 カビの発生を防ぐため、通風をよくして床下を乾燥させます。電気が通電している場合は扇風 機を使い、床下を乾燥させます。

和室の畳の床下地は、はがしやすい杉板座板が良いです。電気が通電してなくてもはがしやす いように、はがすエリアを想定して、杉座板はビス止めが望ましい。

・床上浸水した場合、無垢の木のフローリングは洗えば復旧できます。汚れが気になるような ら、フローリングをサンダー掛けすると蘇ります。

・合板下地や集成材の柱、合板フローリングなどの部材は、雨水に浸かると「ふやけたり」「強 度が低下」し、再使用ができないことが多いです。真備町の豪雨被害を受けた住宅では、壁面 に合板を使用した2×4工法の住宅の復旧が困難でした。

合板による耐力壁も浸水にあうと、取替が必要になるケースが多いです。

浸水には「無垢の木」が強い。

・床上浸水するとシステムキッチンやユニットバス、洗面台などの設備機器類の再利用がしにく くなります。床上浸水した場合、復旧工事費用が多額にかかるのは設備機器類です。

そこで、浸水に強い設備機器類を採用しておくと、復旧期間が短くなり費用も安く済みます。

・最近は、トイレはタンクレスが人気ですが断水したり、停電するとトイレが使えなくなりま す。そこで、住宅にトイレを複数設ける場合ひとつはタンク付きトイレがのぞましいです。

タンク式トイレであれば、ペットボトルでタンクに水を入れれば、トイレが使えます。

これからの住宅はー「水害や地震に強い家づくり」が重要です

・地震に対しては、建築基準法の規定のレベル(耐震等級1)より1.5倍強い「耐震等級3」

の強度がのぞまれます。

床上浸水の被害例

2018年の西日本豪雨により浸水した真備町の住宅の壁ー浸水すると壁の一面にカビが生える。

床上に少しでも浸水すると、1階の壁の内部に水が登ります。特に、断熱材がグラスウールの場合、吸水性があるので壁内部が湿気によりカビが発生し、復旧には1階の壁をすべて撤去することになり、復旧の工事期間が長くなり、工事費用も多くなります。

2018年の西日本豪雨により、私の設計した岡山市平島の住宅が床上浸水しました。

上記の水害被害に強い仕様になっていたので、被災から約1週間で復旧でき、1階の壁はそのまま復旧できました。キッチンは無垢の木で制作していたので、被害はなし。復旧までの1週間は2階で暮らし、復旧費用は被災見舞金でまかなえたそうです。

ご近所の住宅は、1階部分はすべて解体撤去し、設備機器はすべて取替え工事費用と工事期間はかなりかかり、その間転居が必要でした。

床上浸水対策として

・ウールの断熱材など、吸水性のない断熱材を採用する。

・浸水した場合 水が壁内部を登らないように、床から90センチの高さで見切りを入れる。

・調湿効果のある仕上材を採用する。ー浸水しても乾燥が早いのでカビの発生を防げる。

床から90センチの高さで、水が上がらないように壁内部の横に見切りを入れています。

床上浸水の被害が発生した場合、このライン以下の改修ですみます。

住宅の1階の壁のすべての仕上げも床から90センチの高さで、見切りを入れています。床上浸水した場合、床から90センチのエリアの壁をはがし補修します。1階の壁の全てを撤去することを避けます。

水害対策のポイント

・基礎内部への水浸入の対策をしておく。

・床上浸水しても復旧がしやすく、費用がかからないように対策しておく。

・浸水しても再利用しやすい設備機器や材料を使う。

そして

耐震等級は3等級、断熱性能を高め太陽光発電を設置し年間を通じて光熱費がゼロになる

ZEH住宅にしています。